Quand Paris se met en colère.

Quand Napoléon III déclare la guerre à la Prusse le 19 Juillet 1870, il n’imagine pas que la France s’apprête à vivre l’un des moments les plus tragiques de son histoire. Les troupes impériales ne sont pas préparées à soutenir un conflit au sujet duquel l’entourage même du souverain se divise.

Les opérations militaires ont à peine débuté que déjà les défaites s’accumulent : l’ennemi franchit la frontière et marche à travers l’Alsace-Lorraine. La catastrophe ultime se produit un mois après les premières hostilités : le 4 Septembre, l’empereur et une partie de son armée se laissent enfermer dans Sedan et doivent accepter la reddition.

Le désastre a d’immédiates conséquences politiques. A Paris, la nouvelle est-elle à peine connue que le régime disparaît. Eugénie manœuvre quelques heures pour faire reconnaître son fils, héritier de la dynastie. En vain, les Français sont las du pouvoir napoléonien et appellent de leurs vœux la République. Les derniers partisans de l’Empire quittent la capitale sans délai. Les Républicains ont pourtant fort à faire car ils affrontent une situation terriblement difficile. La guerre n’est pas finie : les combats se poursuivent dans les départements du Nord- Est, les Prussiens sont descendus jusque sur la Loire et menacent Orléans. En Septembre, ils sont devant Paris.

La ville dispose pour se défendre d’une série de fortifications et d’environ 3000000 hommes résolus à soutenir un siège qui s’annonce délicat. L’ennemi prend position sur les hauteurs, autour de la capitale. Il y déploie une impressionnante artillerie. Dès le milieu de l’automne, les bombardements quotidiens rythment la vie des assiégés. Chaque jour, une dizaine d’obus frappent les quartiers à portée de tirs. Les explosions sont meurtrières et emportent de nombreux malheureux, souvent des femmes et des enfants.

Mais davantage encore que les canons prussiens, ce sont la faim et le froid qui infligent à la population les plus cruelles souffrances. L’hiver 1870-1871 est particulièrement rigoureux : dès le mois de Décembre, les températures s’effondrent. L’une des préoccupations principales est de trouver de quoi se chauffer : tous les arbres de la ville sont abattus et débités en petit bois. Chaque matin, de jeunes enfants sortent récupérer dans la rue tout ce qu’il est possible de brûler : branches, copeaux, racines...

La faim est tout aussi pressante. Les Prussiens soumettent Paris à un affreux blocus. Plus aucun convoi ne peut sortir ou rentrer dans la ville. Rapidement, le pain, la viande, les légumes finissent par manquer. Les files s’allongent devant les épiceries dont les rayonnages demeurent désespérément vides.

Comme souvent en une telle situation, la population se débrouille comme elle le peut pour survivre.

La viande de chien apparaît sur les étalages des boucheries et devient même un met de choix. Un Parisien compte que durant le siège environ 30000 chats finissent en civet ou en brochettes. La chair de l’animal, selon certains gourmets, est comparable à celle du lapin.

Le rat est plus ordinaire mais on le trouve en quantité abondante. Des amateurs affirment que la saveur de sa viande ressemble à un mélange de porc et de perdreau. Les plus habiles en font d’ailleurs commerce : ils arpentent les boulevards, une petite cage en osier sur les épaules. Derrière les barreaux, une dizaine de bêtes s’offre à la vue des passants. Quand l’un d’eux est intéressé, il s’approche et désigne du doigt un animal. L’homme récupère le rongeur par la queue et le présente à un énorme bouledogue, sagement assis contre ses jambes. D’un coup de dent, le chien tue le rat. En échange de quinze sous, le client reçoit la dépouille pour laquelle il a payé et qu’il consommera au repas du soir.

La faim est telle que les Parisiens ne reculent devant aucune extrémité. Quand les chats viennent à manquer, la population songe aux pensionnaires du Jardin des Plantes. Castor et Pollux, les deux éléphants ramenés d’Afrique pour le divertissement de la capitale sont abattus. Seuls de rares privilégiés ont l’occasion d’en goûter la chair dont les prix atteignent 80 francs le kilo. Kangourous, autruches, chameaux, antilopes terminent en rôti, au fond d’une marmite.

Au plus fort de la bataille, chacun conserve ses habitudes quotidiennes. La société bourgeoise ne renonce pas à ses plaisirs. Les restaurants tiennent portes ouvertes jusqu’à une heure avancée de la nuit et proposent des menus de circonstance : le bœuf a disparu des assiettes, qu’importe. Les cuisiniers déploient leur talent et accommodent les viandes les plus étranges. Dans un établissement prestigieux, la carte propose des plats bien singuliers : « Consommé de chien au millet », « Brochettes de foie de chien à la maître d’hôtel », Emincé de râble de chat sauce mayonnaise », « Civet de chat aux champignons », « Côtelettes de chien aux petits pois », « Salamis de rat à la Robert », « Filets d’éléphant sauce Madère », « Cuissot d’ours bourgeois »....

A l’arrivée du printemps, le climat s’adoucit. Mais les mois qui viennent de s’écouler ont été meurtriers. Les plus démunis n’ont pas résisté aux bombardements, au froid, à la faim. Beaucoup de malheureux ont laissé leur vie sur le pavé glacé des rues. Les Parisiens ont au moins la satisfaction de tenir encore : les Prussiens piétinent toujours devant les fortifications.

Pourtant une tragique nouvelle vient ruiner le moral de la population : le 28 Janvier 1871, les membres du gouvernement provisoire réfugiés à Bordeaux acceptent l’armistice que l’ennemi leur propose. Les armées françaises doivent déposer les armes sans délai. A Paris, où les souffrances endurées ne sont pas venues à bout du désir de résister, l’évènement est vécu comme une affreuse trahison. Les Parisiens ne veulent pas baisser les bras : les sacrifices consentis exigent la poursuite de la lutte.

Malgré les discours, la colère des plus résolus, la déception générale, le sentiment d’humiliation, il faut bien se soumettre et ouvrir les portes de la ville.

La paix revenue, le gouvernement républicain revient de son exil bordelais. Mais plutôt que de s’installer dans la capitale, il choisit Versailles. La situation est inédite : depuis la Révolution de 1789, c’est toujours à Paris qu’ont été prises les grandes décisions engageant la destinée du pays. Alors pourquoi abandonner la ville ? Sans doute parce que le pouvoir se méfie d’une population aux humeurs imprévisibles. Celle-ci en conçoit un nouveau motif de mécontentement.

Les premiers pas de la République sont difficiles : les dirigeants doivent négocier le départ des Prussiens qui occupent encore de nombreux départements. Mais l’élection d’une assemblée législative à majorité monarchiste complique une situation déjà troublée. Les Français gardent encore en mémoire le sombre souvenir de 1793, les charrettes de condamnés, la Terreur de Robespierre. Le régime qui s’est installé à la chute de Napoléon III fait peur. Les masses rurales font davantage confiance à la monarchie. Les Bourbon n’ont pas renoncé à l’espoir de retrouver le trône perdu en 1830.

Les Parisiens n’acceptent pas les résultats des urnes. Dans les quartiers du Nord- Est de la capitale, le monde ouvrier s’agite : il n’est pas question que la conduite du pays soit confiée à un roi. Un climat lourd de tensions enveloppe la ville. Le sceptre de la guerre civile se précise chaque jour davantage.

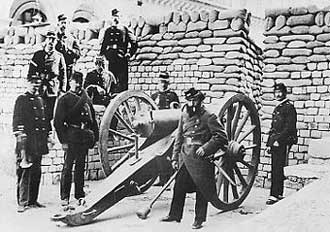

C’est un geste maladroit de l’Assemblée de Versailles qui allume la tragique étincelle. Le 18 Mars 1871, un détachement des forces gouvernementales pénètre dans Paris pour récupérer les canons installés sur les fortifications. La population y voit une ultime provocation des autorités qui cherchent à priver la capitale de ses moyens de défense.

A l’annonce de l’évènement, un immense mouvement de révolte parcourt les rues. Les premières manifestations s’organisent, les fusils apparaissent, les barricades fleurissent un peu partout. Deux généraux aux ordres du gouvernement sont passés par les armes sans procès. Les troupes régulières évacuent les lieux en toute hâte : Paris ferme ses portes et se proclame en état de rébellion.

Les Parisiens ne reconnaissent plus l’autorité républicaine et ses lois. Ils choisissent de conduire eux même les affaires municipales. Dans chaque arrondissement, quelques personnalités populaires sont élues et reçoivent le droit de participer à une assemblée, la Commune. A ces hommes choisis, revient la difficile tâche de gouverner la capitale. La population attend beaucoup d’eux, particulièrement le monde ouvrier. Plusieurs décisions de portée considérable naissent de leurs débats agités : limitation de la journée de travail pour les plus jeunes, abolition de la propriété privée, augmentation des salaires, suspension provisoire des loyers....Les mesures adoptées rallient le prolétariat aux dirigeants parisiens. La Commune demeure avant tout un mouvement favorable aux thèses socialistes développées par Marx. L’ennemi est clairement désigné : la bourgeoisie et ses principes. D’ailleurs, de nombreuses personnes sont enfermées et retenues comme otage par les insurgés parce qu’elles sont propriétaires d’une maison, d’une usine, parce qu’elles sont mieux habillées que d’autres ou parce qu’elles de déplacent en fiacre.

A Versailles, le gouvernement républicain et l’Assemblée ne peuvent accepter trop longtemps la situation : Paris appartient au territoire français, elle doit, comme toute autre ville, se soumettre aux décisions prises par les représentants de la nation, quelles que soient leurs orientations politiques. La capitale ne peut seule décider de sa propre destinée.

Aussi, les troupes régulières se préparent-elles à entrer dans la ville et y restaurer l’autorité du régime.

Le 21 Mai 1871, aux petites heures du jour, les Versaillais (Forces au service du gouvernement) s’infiltrent par les portes d’Auteuil et de Passy, moins bien gardées. Le lendemain, les quartiers de l’Ouest parisien sont déjà tombés en leurs mains. Les Communards tiennent quelques temps les points stratégiques que sont la gare Montparnasse et les Invalides puis à bout de souffle, ils se replient. Un atroce combat de rue s’engage. Les Parisiens utilisent des méthodes de résistance largement éprouvées au cours des évènements de 1830 et de 1848. Des centaines de barricades apparaissent ça et là, ralentissent la progression difficile des soldats. La clémence n’est plus à l’ordre du jour : les insurgés capturés sont immédiatement passés par les armes. Aux exactions de l’armée régulière répondent les exécutions sommaires d’otages que les Parisiens détiennent. Des centaines de personnes, en majorité des religieux, tombent sous les balles de leurs geôliers.

C’est dans le centre de Paris que les affrontements sont les plus acharnés. Les Communards doivent évacuer le Palais des Tuileries et l’Hôtel de Ville qu’ils incendient. L’ancienne résidence des rois de France disparaît dans un immense brasier. Un épais voile de fumée enveloppe les rues du quartier et rend la fusillade plus tragique encore.

Le 26 Mai, les Communards ne tiennent plus que Montmartre, Belleville et La Villette. C’est ici que se joue le dernier acte du drame. Il ne faut pas moins de deux journées sanglantes aux Versaillais pour enlever les ultimes barricades du Nord- Est de la ville. Le 28, en début d’après-midi, quelques coups de fusil claquent encore parmi les tombes du Père-Lachaise. En début de soirée, tout est achevé : les survivants sont exécutés sur les lieux même des combats, près d’un mur que l’on peut voir aujourd’hui encore.

Les heures suivantes s’engage une répression aveugle. Des milliers de personnes sont fusillées sans jugement, choisies au hasard, parce que l’on trouve sur leurs doigts des traces de poudre, des munitions dans leurs poches. Comme souvent en de tels moment, l’absurde se mêle à l’horreur : des hommes sont envoyés devant les pelotons d’exécutions « parce qu’ils sont assez vieux pour avoir vu 1848 », d’autres parce qu’une montre à gousset les désigne comme des fonctionnaires au service de la Commune....

Ceux qui échappent à la mort sont envoyés en déportation en Algérie ou à Cayenne d’où ils ne reviendront que des années plus tard.

Quel bilan dresser de ce tragique épisode de l’histoire du pays ? Ce sont environ 25000 Parisiens qui ont payé de leur vie leur participation à la Commune. A cela s’ajoutent les assassinats au détour d’une rue, au coin d’un immeuble difficiles de comptabiliser.

Le traumatisme moral est profond. Pour des dizaines d’années, jusqu’en 1914 au moins, la méfiance s’installe entre Paris et la province. Certes, les institutions républicaines regagnent la capitale au lendemain de 1871 mais les autorités surveillent une population dont on craint l’humeur et les débordements. Le conseil municipal de la ville doit se contenter d’attributions limitées, sévèrement contrôlées par l’Etat. Le privilège de disposer d’un maire lui est même refusé jusqu’en 1977. A cette date, Jacques Chirac reprend en main une fonction demeurée vacante plus d’un siècle. Comme s’il avait fallu à Paris tout ce temps pour faire amende honorable...